2025.04.04

【記事更新】高尿酸血症とは?原因・症状・治療法・痛風に効く漢方を徹底解説

「痛風になりたくない」「尿酸値が高いと言われたけれど、何から始めればいいかわからない」——そんなお悩みをお持ちではありませんか?

高尿酸血症は、血液中の尿酸が基準値を超えて慢性的に高くなっている状態で、放っておくと痛風発作や腎機能障害、生活習慣病との合併など、さまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。

この記事では、高尿酸血症の原因や症状、食事・運動・薬による治療法に加え、近年注目されている漢方による体質改善アプローチについても、専門的な視点からわかりやすく解説します。

「どうして尿酸値が上がるの?」「どんな食べ物に気をつければいい?」「漢方はどんなふうに効くの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.高尿酸血症とは

高尿酸血症とは、体内に尿酸が過剰に蓄積した状態を指し、血清尿酸値が基準値を超える(成人男性:7.0mg/dL以上、成人女性:6.5mg/dL以上)場合に診断されます。

尿酸が過剰になると、足の親指のつけ根をはじめとする関節や腎臓、尿管などに尿酸の結晶が沈着し、炎症を引き起こします。その結果、腫れや激しい痛みが生じ、この症状を痛風と呼びます。

痛風は、文字通り「風が当たるだけでも痛む」と表現されるほどの激痛を伴う病気です。かつてはお金持ちの病気と言われ「贅沢病」とも呼ばれていました。しかし、現代では食生活の変化により、特別な食事をしなくても尿酸値が上昇しやすくなり、痛風を発症するリスクが高まっています。

2.では尿酸とは何でしょう?

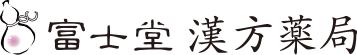

尿酸とはプリン体という成分が肝臓で分解されて生じる燃えカスです。

食べ物から取り込まれるプリン体の量は全体の20%、体内で作られる細胞の老廃物やエネルギーの燃えカスによるプリン体の量が全体の80%です。プリン体は核酸やアデノシン三リン酸(ATP)の構成成分であり、「細胞の新陳代謝」と「エネルギー代謝」により産生されます。

(1)細胞の新陳代謝

人間の細胞の中にある遺伝情報を伝える核酸の構成成分もプリン体ですので、新陳代謝が進むと古い細胞の核酸からプリン体が放出されます。

(2)エネルギー代謝

ATP(アデノシン三リン酸)はADP(アデノシン二リン酸)に分解される時にエネルギーを放出します。通常であればATPがADPに分解されたあとATPに再合成します。しかし、激しい運動などで必要とされるATPが多くなった時には余分なATPは分解されてプリン体が生じ、尿酸が作られることになります。

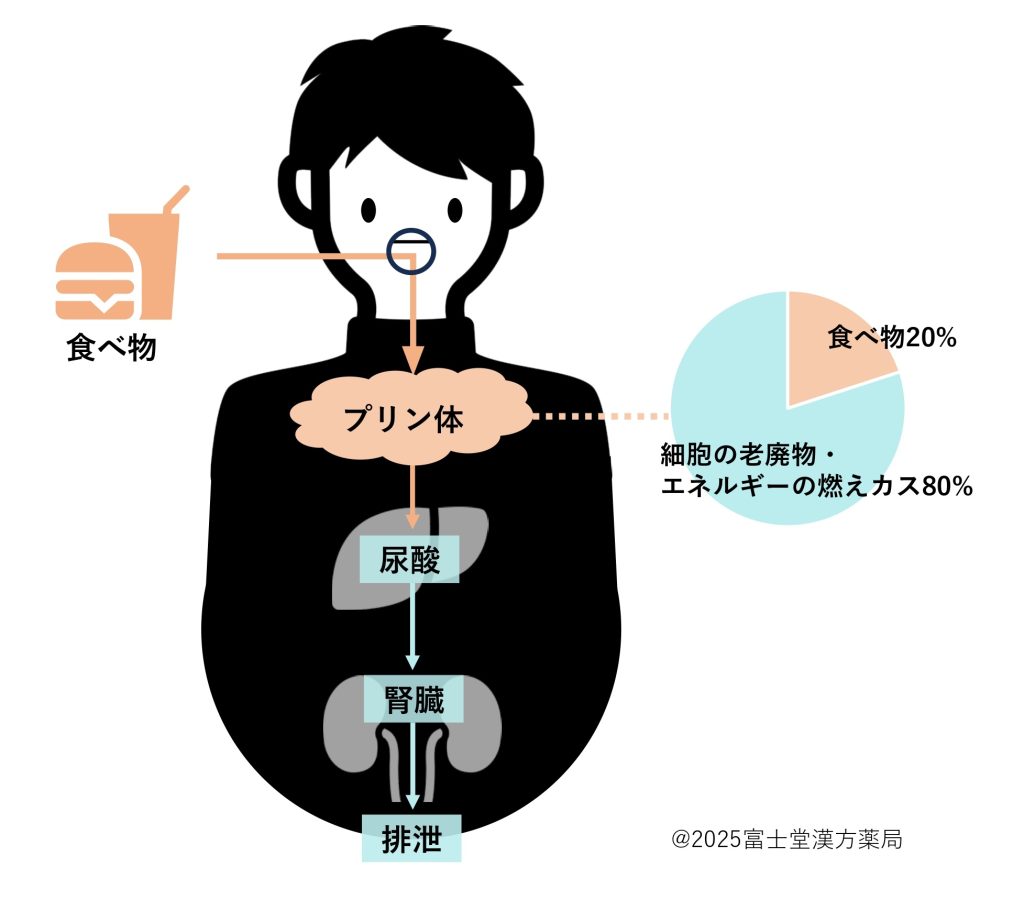

健康な人の場合、尿酸は1日約700mg作られ、同量が尿や便として排泄されるため、体内の尿酸は常に一定量(約1200mg:成人男性の場合)が蓄積されています。これを「尿酸プール」といいます。しかし、生活習慣の乱れなどによって作る量が増えたり、出す量が減ったりするとバランスが崩れ、尿酸値が7.0mg/dlを超えた状態となります。

3.高尿酸血症による症状と影響

(1)直接的な影響

高尿酸血症が長期化すると尿酸が結晶化し全身に影響を及ぼします。関節に溜まれば痛風発作をおこすリスクが高まり、皮下組織や関節などに沈着すれば痛風結節というコブ状の隆起ができることがあります。

また、血清尿酸値が高いと尿は酸性となって尿酸が溶けにくくなり、尿路結石や腎結石ができやすくなります。尿酸結晶が腎臓の尿細管に沈着して痛風腎になると腎機能を低下させてしまい、腎不全となることもあります。

(2)間接的な影響

高尿酸血症者は糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満症などの生活習慣病の合併頻度が高いことが知られています。その結果として冠動脈疾患、脳血管障害などが発症しやすくなります。

肥満やインスリン抵抗性は尿酸の産生にも排泄にも影響を及ぼすことが知られています。

高尿酸血症患者さんは肥満を含めた生活習慣の改善が不可欠です。

4.高尿酸血症の治療方法

高尿酸血症の治療には、食事療法、運動療法、薬物療法の3つがあります。

1.食事療法(高尿酸血症の原因になるものを控える)

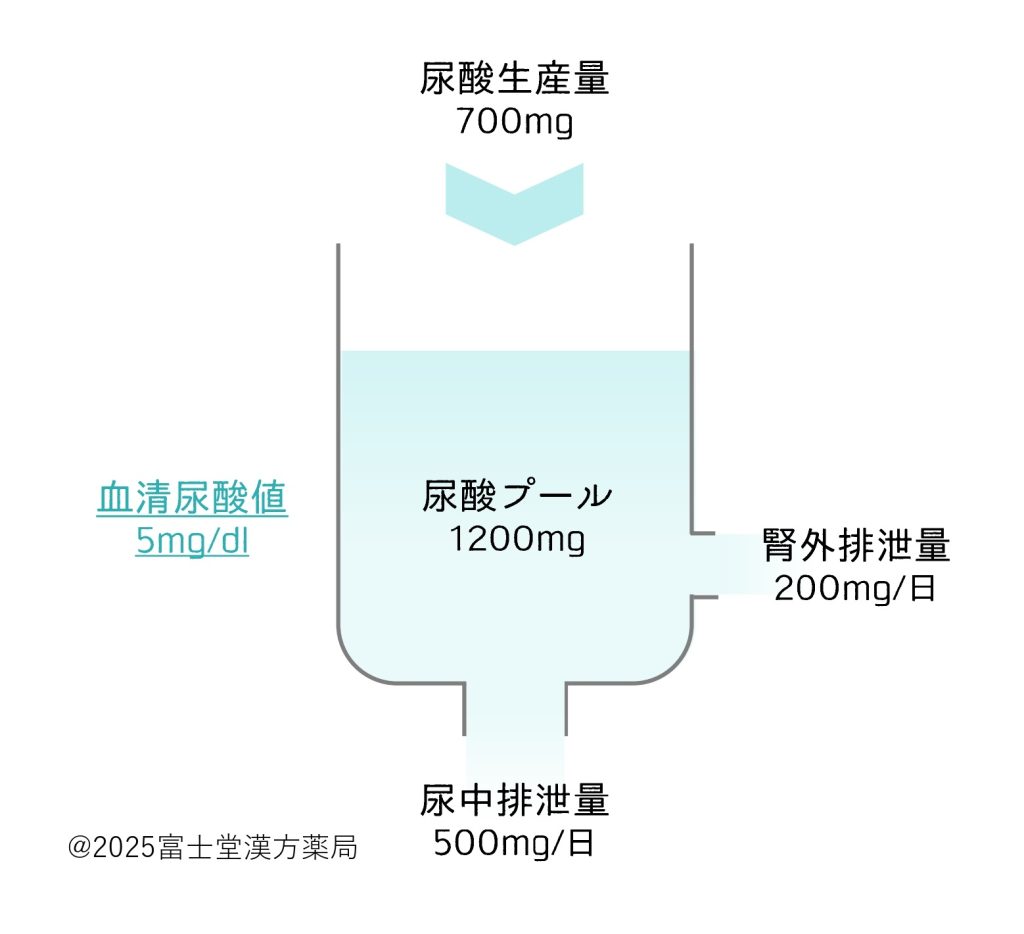

(1)プリン体の多い食品を控える

プリン体の一日摂取量は、400㎎程度までに抑えることが推奨されます。

また、プリン体は水溶性なので、高プリン体の食材であってもプリン体が溶け出した煮汁を摂取しなければ摂取量を抑制することができます。

※ただし、納豆には100g中113.9mgのプリン体が含まれています。1日1パック程度なら問題ありませんが、過剰に取りすぎないようにしましょう

また、DNA、RNAなどの核酸サプリやビール酵母サプリには多くのプリン体が含まれていますので摂取には注意が必要です。

「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版」

日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会編を参考に作成

(2)アルコールを控える

アルコールは体内で作られる尿酸を増加させるだけでなく、尿酸の排泄も抑制してしまいます。特にビールには酵母、麦芽由来のプリン体を多く含むため、アルコール飲料の中でビールが最も痛風のリスクを高めます。ですがビールをやめて他のアルコール飲料に変えれば大丈夫だと思っている方もいらっしゃいますが、アルコールはプリン体の有無にかかわらず尿酸値を上げてしまいますので、適切な飲酒量にとどめることが大切です。

「高尿酸血症・痛風ガイドライン第3版」によりますと、血清尿酸値への影響を最低限に保つ摂取量の目安は1日に日本酒1合、ビールは販売元によって350ml~500ml、ウイスキー60ml。またワインは148mlまでは血清尿酸値をあげないと記載されています。

ちなみにビールは銘柄によってプリン体の含有量が異なり、地ビールはプリン体濃度が高いものがあるのでより注意が必要です。

(3)果糖やキシリトールを控える

果糖やキシリトールは代謝される際にプリン体の分解を亢進し、尿酸の産生を促進します。果糖はショ糖(砂糖)の構成成分であり、清涼飲料水や果汁ジュースの摂取には注意が必要です。

(4)水分を十分に摂取する

尿酸値を下げるために1日の尿量を2000mL以上に保つことが目標とされております。

慢性腎臓病などで医師から水分を制限するように言われている人以外は、1日2~2.5Lを目安にしっかり水分を摂るようにしましょう。

(5)尿をアルカリ化する食品を摂取する

尿酸は弱酸性でアルカリ性の液体に溶けやすいという性質があります。野菜、海藻、きのこ類などの尿をアルカリ化する食品を摂ることで、尿酸が尿に溶けやすくなり、尿路結石の予防になります。

(6)肥満を解消する

高尿酸血症はメタボリックシンドロームと高率に合併することが報告されており、肥満を解消することにより尿酸値が減少します。

簡単な適正エネルギー量の出し方は以下の通りです。

1日に必要な適正エネルギーの計算方法

標準体重 ㎏ = 身長( )m × 身長( )m × 22

適正エネルギー = 標準体重 × 係数(25~30)

※係数とは 身体活動量のことです。現代人の大部分が「やや低い」にあてはまります。

身体活動量

- ●やや低い(デスクワーク、主婦など)・・・25~30kcal

- ●普通(立ち仕事が多い職業:農作業・漁業など)・・・30~35kcal

- ●高い(力仕事の多い職業:土木建築業など)・・・35~40kcal

例えば、身長160cmのデスクワークの方の場合はこのようになります。

1.6×1.6×22=56.32kg(標準体重)⇒56.32×25~30=1,408~1,689kcal(適正エネルギー)

2.運動療法(無酸素運動ではなく有酸素運動を)

運動は、肥満を解消しメタボリックシンドロームを改善することで血清尿酸値を低下させることが期待されます。その反面、特に短時間の激しい運動は血清尿酸値を上昇するので注意が必要です。

ガイドラインによりますと歩行、ジョギング、サイクリング、社交ダンスなどの有酸素運動を脈が少し速くなる程度に行い、少なくとも10分以上の運動を合計1日30分~60分くらい行うとよいとされています。また、発汗のよる脱水予防のために運動前後の適切な水分補給も大切です。

3.薬物療法

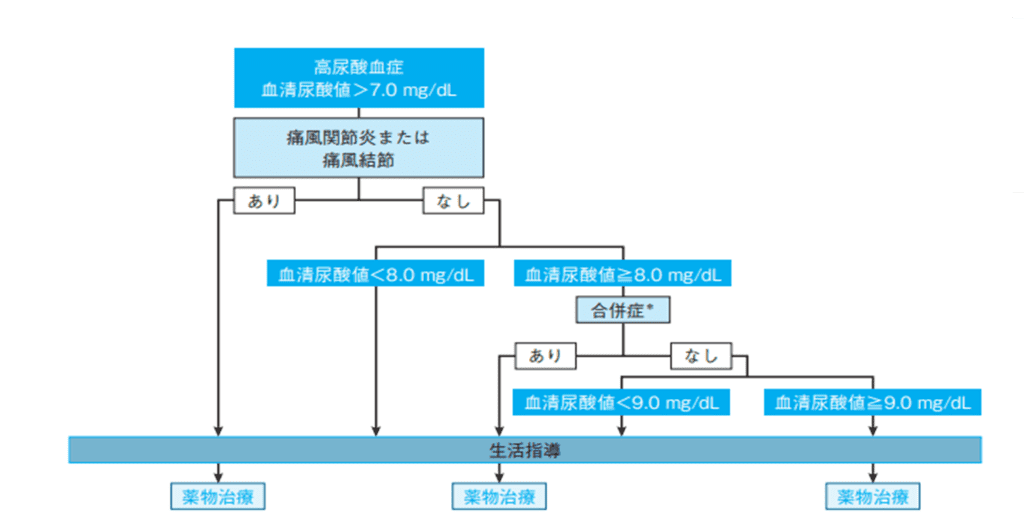

コントロール目標は6.0㎎/dL以下、高尿酸血症の診断基準は7.0㎎/dL超、薬物療法検討の目安は8.0㎎/dL以上ということで、診断と治療の目安は6・7・8のルールと呼ばれます。

「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版」より引用

(1)西洋薬について

商品名(一般名)での表記となります。

尿酸生成抑制薬

●ザイロリック(アロプリノール)

●フェブリク(フェブキソスタット)

●ウリアデック/トピロリック(トピロキソスタット)

尿酸排泄薬

●ベネシッド(プロベネシド)

●パラミヂン(ブコローム)

●ユリノーム(ベンズブロマロン)

●ユリス(ドチヌラド)

(2)漢方薬について

痛風、高尿酸血症によく使われる漢方薬を下記の4項目に分けてご紹介いたします。

・痛風急性期の漢方治療

・痛風慢性期、高尿酸血症の漢方治療

・尿路結石・腎結石の漢方治療

・腎機能障害(慢性腎臓病)の漢方治療

痛風急性期の漢方治療

痛風の急性発作時には、関節部の発赤、腫れ、激痛といった急性炎症が生じてきます。こういった場合には麻黄、石膏、朮を配合した越婢加朮湯をおすすめしています。下半身のしまりが弱く、瘀血熱毒もあるようなら越婢加朮湯に温清飲を併せることもあります。

また、体力が弱く、いつも冷えている方には越婢加朮湯に茯苓・炮附子を加えて治療することもあります。

発作が起こる前兆期も漢方薬を服用するとともに生活習慣を改善することで発作を抑えることが可能です。

痛風慢性期、高尿酸血症の漢方治療

痛風急性期を過ぎ、激しい痛みは一旦緩和したものの、尿酸値が高い状態が続き、関節や関節付近の尿酸結晶沈着による軽い関節痛(火照ってむずむずする感じも含む)が時折出るようであれば痛風慢性期として治療します。この時期は体質や症状を鑑別したうえで、尿酸を下げつつ関節痛(炎)を軽減することが治療の原則となります。

体質または症候に合わせて、薏苡仁湯、桂枝茯苓丸加牛膝黄柏、防風通聖散、大柴胡湯、黄連解毒湯合五苓散、地黄剤(六味丸、知柏地黄丸、八味地黄丸)などを選択します。

場合によって尿酸排泄促進のために牛膝、車前子、青皮、薏苡仁、沢瀉などを付け加えたり、消炎鎮痛に石膏、蒼朮、黄柏、独活、延胡索、竜胆などを付け加えたりします。

もし関節炎(痛)が全くなければ、高尿酸血症の治療となりますが、この場合はより体質に重点をおいて治療します。

尿路結石・腎結石の漢方治療

結石が小さければ、猪苓湯に増液湯(地黄、麦門冬、玄参)を合わせて治療したりします。

腎機能障害(慢性腎臓病)の漢方治療

腎機能障害が出る場合は慢性腎臓病となります。日々の生活習慣の改善や食事療法を守っていただきながら、補腎、理気活血(気血のめぐりをよくする)、毒素の抑制と排泄促進などの方法で治療します。

症状や体質に合わせて選択することになりますが例をあげますと以下のようになります。

補腎:牛車腎気丸、六味丸

理気:四逆散、香蘇散、柴胡加竜骨牡蛎湯

活血:冠心逐瘀丹(丹参、紅花、木香、芍薬、川芎、香附子)、桂枝茯苓丸、四物湯

温脾(腸):附子理中湯

毒素排泄促進:大黄、黄柏、車前子、温脾湯(乾姜+大黄…)、大建中湯など

5.SCI方証医学の体質からみた漢方選択

漢方では、「同じ症状でも、人によって使う薬が違う」ということがよくあります。たとえば「肩こり」で悩んでいる人でも、冷えによって筋肉がこわばっているタイプの方もいれば、ストレスで気の巡りが悪くなっているタイプの方もいます。それぞれ原因が異なるため、処方される漢方薬もまったく違ってくるのです。

このように、漢方では“何の症状か”だけでなく、“どんな体質の人か”を見極めることがとても大切で、痛風や高尿酸血症の場合も例にもれません。富士堂では長年の臨床に裏付けされたSCI方証医学に基づき体質チェックを行い、ひとりひとりの体質に合った薬を選ぶことで、より効果的に治していくことを心がけています。

下記は痛風、高尿酸血症の治療で用いられる体質に対応した漢方薬の一例です。

麻黄体質(無汗、水湿が溜まる傾向)➤薏苡仁湯、越婢加朮湯

地黄体質(小腹不仁、下半身無力、無汗、循環障害、ほてり)➤地黄剤(六味丸、知柏地黄丸、八味丸、牛車腎気丸)

大黄体質(食欲旺盛、お臍中心の肥満、熱や便が秘結する傾向)➤防風通聖散、大柴胡湯、桂枝茯苓丸加大黄

乾姜体質(冷え、腸管蠕動の低下、お腹の膨満)➤附子理中湯(便が快通しなければ温脾湯)

他の柴胡体質、半夏体質、黄耆体質などもありますが、その都度鑑別して治療をすすめてまいります。

このように富士堂漢方薬局ではしっかりと時間をかけてカウンセリングした上で、患者様一人一人の体質にあわせてどの漢方薬を使うかを決定し、治療を進めてまいります。体質によって原因となっているものが違いますので、問診、舌診、脈診、腹診などにより体質を見極めたうえで痛風・高尿酸血症の原因となっている根本治療を行うことができます。併せて個々に必要な生活習慣改善のアドバイスもしておりますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

記事監修

土屋 久予 薬剤師

経歴

1985年 京都薬科大学卒

2017年 国際中医師(現 国際中医専門員)取得

2018年~ 富士堂漢方薬局

関連記事

>>口コミ・アンケート一覧

>>【肥満に効く漢方】防風通聖散だけじゃない!ダイエット漢方薬

>>痛風について

>>肥満・肥満症とは?

■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,Skype,メールフォーム」

■オンライン相談もご利用ください>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」